李克強簽署國務院令 公布《建設工程抗震管理條例》

中華人民共和國國務院令

第744號

《建設工程抗震管理條例》已經2021年5月12日國務院第135次常務會議通過,現予公布,自2021年9月1日起施行。

總理 李克強

2021年7月19日

建設工程抗震管理條例

第 一章 總則

第 一條 為了提高建設工程抗震防災能力,降低地震災害風險,保障人民生命財產安全,根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國防震減災法》等法律,制定本條例。

第二條 在中華人民共和國境內從事建設工程抗震的勘察、設計、施工、鑒定、加固、維護等活動及其監督管理,適用本條例。

第三條 建設工程抗震應當堅持以人為本、全面設防、突出重點的原則。

第四條 國務院住房和城鄉建設主管部門對全國的建設工程抗震實施統一監督管理。國務院交通運輸、水利、工業和信息化、能源等有關部門按照職責分工,負責對全國有關專業建設工程抗震的監督管理。

縣級以上地方人民政府住房和城鄉建設主管部門對本行政區域內的建設工程抗震實施監督管理。縣級以上地方人民政府交通運輸、水利、工業和信息化、能源等有關部門在各自職責范圍內,負責對本行政區域內有關專業建設工程抗震的監督管理。

縣級以上人民政府其他有關部門應當依照本條例和其他有關法律、法規的規定,在各自職責范圍內負責建設工程抗震相關工作。

第五條 從事建設工程抗震相關活動的單位和人員,應當依法對建設工程抗震負責。

第六條 國家鼓勵和支持建設工程抗震技術的研究、開發和應用。

各級人民政府應當組織開展建設工程抗震知識宣傳普及,提高社會公眾抗震防災意識。

第七條 國家建立建設工程抗震調查制度。

縣級以上人民政府應當組織有關部門對建設工程抗震性能、抗震技術應用、產業發展等進行調查,全面掌握建設工程抗震基本情況,促進建設工程抗震管理水平提高和科學決策。

第八條 建設工程應當避開抗震防災專項規劃確定的危險地段。確實無法避開的,應當采取符合建設工程使用功能要求和適應地震效應的抗震設防措施。

第二章 勘察、設計和施工

第九條 新建、擴建、改建建設工程,應當符合抗震設防強制性標準。

國務院有關部門和國務院標準化行政主管部門依據職責依法制定和發布抗震設防強制性標準。

第十條 建設單位應當對建設工程勘察、設計和施工全過程負責,在勘察、設計和施工合同中明確擬采用的抗震設防強制性標準,按照合同要求對勘察設計成果文件進行核驗,組織工程驗收,確保建設工程符合抗震設防強制性標準。

建設單位不得明示或者暗示勘察、設計、施工等單位和從業人員違反抗震設防強制性標準,降低工程抗震性能。

第十一條 建設工程勘察文件中應當說明抗震場地類別,對場地地震效應進行分析,并提出工程選址、不良地質處置等建議。

建設工程設計文件中應當說明抗震設防烈度、抗震設防類別以及擬采用的抗震設防措施。采用隔震減震技術的建設工程,設計文件中應當對隔震減震裝置技術性能、檢驗檢測、施工安裝和使用維護等提出明確要求。

第十二條 對位于高烈度設防地區、地震重點監視防御區的下列建設工程,設計單位應當在初步設計階段按照國家有關規定編制建設工程抗震設防專篇,并作為設計文件組成部分:

(一)重大建設工程;

(二)地震時可能發生嚴重次生災害的建設工程;

(三)地震時使用功能不能中斷或者需要盡快恢復的建設工程。

第十三條 對超限高層建筑工程,設計單位應當在設計文件中予以說明,建設單位應當在初步設計階段將設計文件等材料報送省、自治區、直轄市人民政府住房和城鄉建設主管部門進行抗震設防審批。住房和城鄉建設主管部門應當組織專家審查,對采取的抗震設防措施合理可行的,予以批準。超限高層建筑工程抗震設防審批意見應當作為施工圖設計和審查的依據。

前款所稱超限高層建筑工程,是指超出國家現行標準所規定的適用高度和適用結構類型的高層建筑工程以及體型特別不規則的高層建筑工程。

第十四條 工程總承包單位、施工單位及工程監理單位應當建立建設工程質量責任制度,加強對建設工程抗震設防措施施工質量的管理。

國家鼓勵工程總承包單位、施工單位采用信息化手段采集、留存隱蔽工程施工質量信息。

施工單位應當按照抗震設防強制性標準進行施工。

第十五條 建設單位應當將建筑的設計使用年限、結構體系、抗震設防烈度、抗震設防類別等具體情況和使用維護要求記入使用說明書,并將使用說明書交付使用人或者買受人。

第十六條 建筑工程根據使用功能以及在抗震救災中的作用等因素,分為特殊設防類、重點設防類、標準設防類和適度設防類。學校、幼兒園、醫院、養老機構、兒童福利機構、應急指揮中心、應急避難場所、廣播電視等建筑,應當按照不低于重點設防類的要求采取抗震設防措施。

位于高烈度設防地區、地震重點監視防御區的新建學校、幼兒園、醫院、養老機構、兒童福利機構、應急指揮中心、應急避難場所、廣播電視等建筑應當按照國家有關規定采用隔震減震等技術,保證發生本區域設防地震時能夠滿足正常使用要求。

國家鼓勵在除前款規定以外的建設工程中采用隔震減震等技術,提高抗震性能。

第十七條 國務院有關部門和國務院標準化行政主管部門應當依據各自職責推動隔震減震裝置相關技術標準的制定,明確通用技術要求。鼓勵隔震減震裝置生產企業制定嚴于國家標準、行業標準的企業標準。

隔震減震裝置生產經營企業應當建立*編碼制度和產品檢驗合格印鑒制度,采集、存儲隔震減震裝置生產、經營、檢測等信息,確保隔震減震裝置質量信息可追溯。隔震減震裝置質量應當符合有關產品質量法律、法規和國家相關技術標準的規定。

建設單位應當組織勘察、設計、施工、工程監理單位建立隔震減震工程質量可追溯制度,利用信息化手段對隔震減震裝置采購、勘察、設計、進場檢測、安裝施工、竣工驗收等全過程的信息資料進行采集和存儲,并納入建設項目檔案。

第十八條 隔震減震裝置用于建設工程前,施工單位應當在建設單位或者工程監理單位監督下進行取樣,送建設單位委托的具有相應建設工程質量檢測資質的機構進行檢測。禁止使用不合格的隔震減震裝置。

實行施工總承包的,隔震減震裝置屬于建設工程主體結構的施工,應當由總承包單位自行完成。

工程質量檢測機構應當建立建設工程過程數據和結果數據、檢測影像資料及檢測報告記錄與留存制度,對檢測數據和檢測報告的真實性、準確性負責,不得出具虛假的檢測數據和檢測報告。

第三章 鑒定、加固和維護

第十九條 國家實行建設工程抗震性能鑒定制度。

按照《中華人民共和國防震減災法》第三十九條規定應當進行抗震性能鑒定的建設工程,由所有權人委托具有相應技術條件和技術能力的機構進行鑒定。

國家鼓勵對除前款規定以外的未采取抗震設防措施或者未達到抗震設防強制性標準的已經建成的建設工程進行抗震性能鑒定。

第二十條 抗震性能鑒定結果應當對建設工程是否存在嚴重抗震安全隱患以及是否需要進行抗震加固作出判定。

抗震性能鑒定結果應當真實、客觀、準確。

第二十一條 建設工程所有權人應當對存在嚴重抗震安全隱患的建設工程進行安全監測,并在加固前采取停止或者限制使用等措施。

對抗震性能鑒定結果判定需要進行抗震加固且具備加固價值的已經建成的建設工程,所有權人應當進行抗震加固。

位于高烈度設防地區、地震重點監視防御區的學校、幼兒園、醫院、養老機構、兒童福利機構、應急指揮中心、應急避難場所、廣播電視等已經建成的建筑進行抗震加固時,應當經充分論證后采用隔震減震等技術,保證其抗震性能符合抗震設防強制性標準。

第二十二條 抗震加固應當依照《建設工程質量管理條例》等規定執行,并符合抗震設防強制性標準。

竣工驗收合格后,應當通過信息化手段或者在建設工程顯著部位設置永久性標牌等方式,公示抗震加固時間、后續使用年限等信息。

第二十三條 建設工程所有權人應當按照規定對建設工程抗震構件、隔震溝、隔震縫、隔震減震裝置及隔震標識進行檢查、修繕和維護,及時排除安全隱患。

任何單位和個人不得擅自變動、損壞或者拆除建設工程抗震構件、隔震溝、隔震縫、隔震減震裝置及隔震標識。

任何單位和個人發現擅自變動、損壞或者拆除建設工程抗震構件、隔震溝、隔震縫、隔震減震裝置及隔震標識的行為,有權予以制止,并向住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門報告。

第四章 農村建設工程抗震設防

第二十四條 各級人民政府和有關部門應當加強對農村建設工程抗震設防的管理,提高農村建設工程抗震性能。

第二十五條 縣級以上人民政府對經抗震性能鑒定未達到抗震設防強制性標準的農村村民住宅和鄉村公共設施建設工程抗震加固給予必要的政策支持。

實施農村危房改造、移民搬遷、災后恢復重建等,應當保證建設工程達到抗震設防強制性標準。

第二十六條 縣級以上地方人民政府應當編制、發放適合農村的實用抗震技術圖集。

農村村民住宅建設可以選用抗震技術圖集,也可以委托設計單位進行設計,并根據圖集或者設計的要求進行施工。

第二十七條 縣級以上地方人民政府應當加強對農村村民住宅和鄉村公共設施建設工程抗震的指導和服務,加強技術培訓,組織建設抗震示范住房,推廣應用抗震性能好的結構形式及建造方法。

第五章 保障措施

第二十八條 縣級以上人民政府應當加強對建設工程抗震管理工作的組織領導,建立建設工程抗震管理工作機制,將相關工作納入本級國民經濟和社會發展規劃。

縣級以上人民政府應當將建設工程抗震工作所需經費列入本級預算。

縣級以上地方人民政府應當組織有關部門,結合本地區實際開展地震風險分析,并按照風險程度實行分類管理。

第二十九條 縣級以上地方人民政府對未采取抗震設防措施或者未達到抗震設防強制性標準的老舊房屋抗震加固給予必要的政策支持。

國家鼓勵建設工程所有權人結合電梯加裝、節能改造等開展抗震加固,提升老舊房屋抗震性能。

第三十條 國家鼓勵金融機構開發、提供金融產品和服務,促進建設工程抗震防災能力提高,支持建設工程抗震相關產業發展和新技術應用。

縣級以上地方人民政府鼓勵和引導社會力量參與抗震性能鑒定、抗震加固。

第三十一條 國家鼓勵科研教育機構設立建設工程抗震技術實驗室和人才實訓基地。

縣級以上人民政府應當依法對建設工程抗震新技術產業化項目用地、融資等給予政策支持。

第三十二條 縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門應當制定建設工程抗震新技術推廣目錄,加強對建設工程抗震管理和技術人員的培訓。

第三十三條 地震災害發生后,縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門應當開展建設工程安全應急評估和建設工程震害調查,收集、保存相關資料。

第六章 監督管理

第三十四條 縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部門和其他有關監督管理部門應當按照職責分工,加強對建設工程抗震設防強制性標準執行情況的監督檢查。

縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部門應當會同有關部門建立完善建設工程抗震設防數據信息庫,并與應急管理、地震等部門實時共享數據。

第三十五條 縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門履行建設工程抗震監督管理職責時,有權采取以下措施:

(一)對建設工程或者施工現場進行監督檢查;

(二)向有關單位和人員調查了解相關情況;

(三)查閱、復制被檢查單位有關建設工程抗震的文件和資料;

(四)對抗震結構材料、構件和隔震減震裝置實施抽樣檢測;

(五)查封涉嫌違反抗震設防強制性標準的施工現場;

(六)發現可能影響抗震質量的問題時,責令相關單位進行必要的檢測、鑒定。

第三十六條 縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門開展監督檢查時,可以委托專業機構進行抽樣檢測、抗震性能鑒定等技術支持工作。

第三十七條 縣級以上人民政府住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門應當建立建設工程抗震責任企業及從業人員信用記錄制度,將相關信用記錄納入全國信用信息共享平臺。

第三十八條 任何單位和個人對違反本條例規定的違法行為,有權進行舉報。

接到舉報的住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門應當進行調查,依法處理,并為舉報人保密。

第七章 法律責任

第三十九條 違反本條例規定,住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門工作人員在監督管理工作中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊的,依法給予處分。

第四十條 違反本條例規定,建設單位明示或者暗示勘察、設計、施工等單位和從業人員違反抗震設防強制性標準,降低工程抗震性能的,責令改正,處20萬元以上50萬元以下的罰款;情節嚴重的,處50萬元以上500萬元以下的罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任。

違反本條例規定,建設單位未經超限高層建筑工程抗震設防審批進行施工的,責令停止施工,限期改正,處20萬元以上100萬元以下的罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任。

違反本條例規定,建設單位未組織勘察、設計、施工、工程監理單位建立隔震減震工程質量可追溯制度的,或者未對隔震減震裝置采購、勘察、設計、進場檢測、安裝施工、竣工驗收等全過程的信息資料進行采集和存儲,并納入建設項目檔案的,責令改正,處10萬元以上30萬元以下的罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任。

第四十一條 違反本條例規定,設計單位有下列行為之一的,責令改正,處10萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書;造成損失的,依法承擔賠償責任:

(一)未按照超限高層建筑工程抗震設防審批意見進行施工圖設計;

(二)未在初步設計階段將建設工程抗震設防專篇作為設計文件組成部分;

(三)未按照抗震設防強制性標準進行設計。

第四十二條 違反本條例規定,施工單位在施工中未按照抗震設防強制性標準進行施工的,責令改正,處工程合同價款2%以上4%以下的罰款;造成建設工程不符合抗震設防強制性標準的,負責返工、加固,并賠償因此造成的損失;情節嚴重的,責令停業整頓,降低資質等級或者吊銷資質證書。

第四十三條 違反本條例規定,施工單位未對隔震減震裝置取樣送檢或者使用不合格隔震減震裝置的,責令改正,處10萬元以上20萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,并處20萬元以上50萬元以下的罰款,降低資質等級或者吊銷資質證書;造成損失的,依法承擔賠償責任。

第四十四條 違反本條例規定,工程質量檢測機構未建立建設工程過程數據和結果數據、檢測影像資料及檢測報告記錄與留存制度的,責令改正,處10萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的,吊銷資質證書;造成損失的,依法承擔賠償責任。

違反本條例規定,工程質量檢測機構出具虛假的檢測數據或者檢測報告的,責令改正,處10萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的,吊銷資質證書和負有直接責任的注冊執業人員的執業資格證書,其直接負責的主管人員和其他直接責任人員終身禁止從事工程質量檢測業務;造成損失的,依法承擔賠償責任。

第四十五條 違反本條例規定,抗震性能鑒定機構未按照抗震設防強制性標準進行抗震性能鑒定的,責令改正,處10萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,并處30萬元以上50萬元以下的罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任。

違反本條例規定,抗震性能鑒定機構出具虛假鑒定結果的,責令改正,處10萬元以上30萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停業整頓,并處30萬元以上50萬元以下的罰款,吊銷負有直接責任的注冊執業人員的執業資格證書,其直接負責的主管人員和其他直接責任人員終身禁止從事抗震性能鑒定業務;造成損失的,依法承擔賠償責任。

第四十六條 違反本條例規定,擅自變動、損壞或者拆除建設工程抗震構件、隔震溝、隔震縫、隔震減震裝置及隔震標識的,責令停止違法行為,恢復原狀或者采取其他補救措施,對個人處5萬元以上10萬元以下的罰款,對單位處10萬元以上30萬元以下的罰款;造成損失的,依法承擔賠償責任。

第四十七條 依照本條例規定,給予單位罰款處罰的,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款。

本條例規定的降低資質等級或者吊銷資質證書的行政處罰,由頒發資質證書的機關決定;其他行政處罰,由住房和城鄉建設主管部門或者其他有關監督管理部門依照法定職權決定。

第四十八條 違反本條例規定,構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第八章 附則

第四十九條 本條例下列用語的含義:

(一)建設工程:主要包括土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程等。

(二)抗震設防強制性標準:是指包括抗震設防類別、抗震性能要求和抗震設防措施等內容的工程建設強制性標準。

(三)地震時使用功能不能中斷或者需要盡快恢復的建設工程:是指發生地震后提供應急醫療、供水、供電、交通、通信等保障或者應急指揮、避難疏散功能的建設工程。

(四)高烈度設防地區:是指抗震設防烈度為8度及以上的地區。

(五)地震重點監視防御區:是指未來5至10年內存在發生破壞性地震危險或者受破壞性地震影響,可能造成嚴重的地震災害損失的地區和城市。

第五十條 搶險救災及其他臨時性建設工程不適用本條例。

軍事建設工程的抗震管理,中央軍事委員會另有規定的,適用有關規定。

第五十一條 本條例自2021年9月1日起施行。

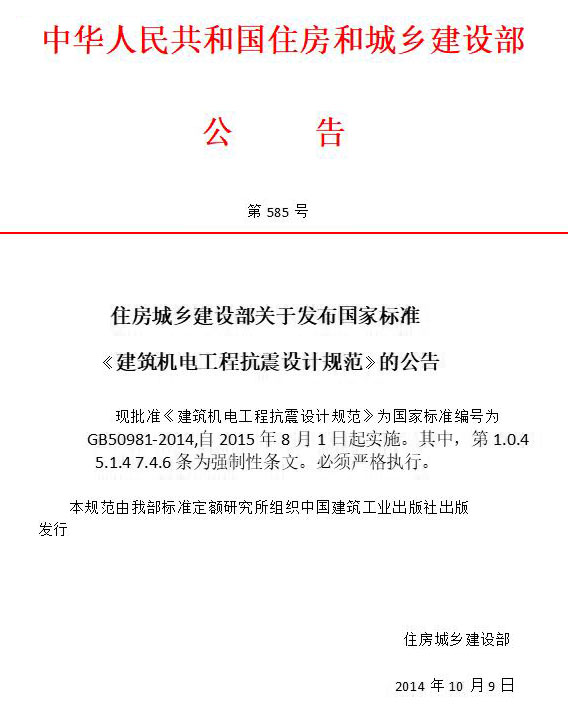

抗震支架設計要求

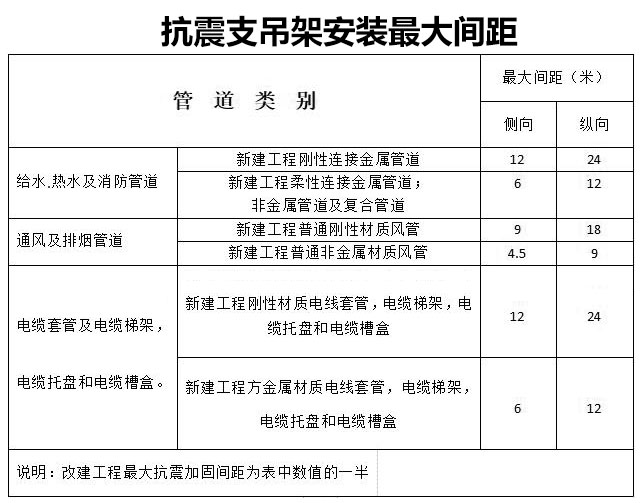

在《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014中明確指出:“抗震設防烈度為6度及6度以上地區的建筑機電工程必須進行抗震設計”主要包括建筑給水、供暖通風與空調、電氣、燃氣、消防等(具體設計范圍詳見下表)

1、冷熱水、消防、空調等系統設備、管道抗震設計范圍:懸吊管道中超過1.8KN的設備;(1.8KN=1.837噸)大于等于DN65以上的生活給水、消防管道。

2、空調、通風管路系統抗震設計范圍:所有矩形截面積大于等于0.38m2的矩形風管;所有直徑大于等于0.7m的風管系統。

3、電力系統管道及電纜橋架系統抗震設計范圍:內徑大于等于60mm的電氣配管;重力大于等于150N/m的電纜橋架、母線槽。

傳統支架與抗震支架的區別是什么

。

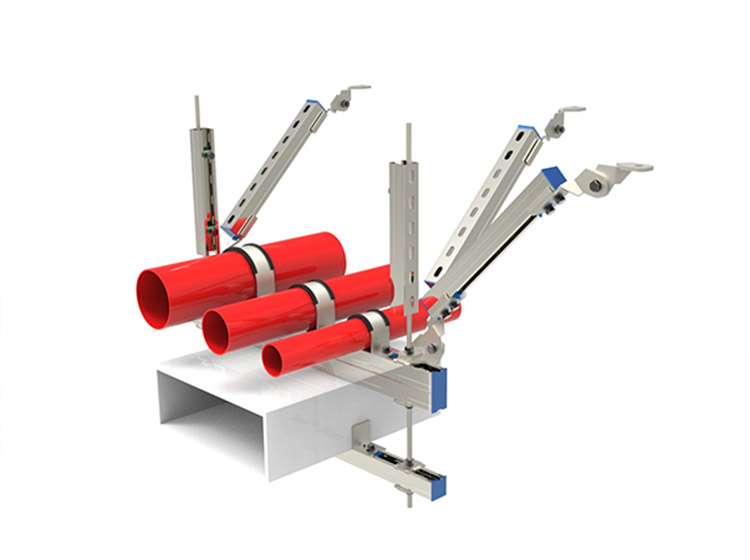

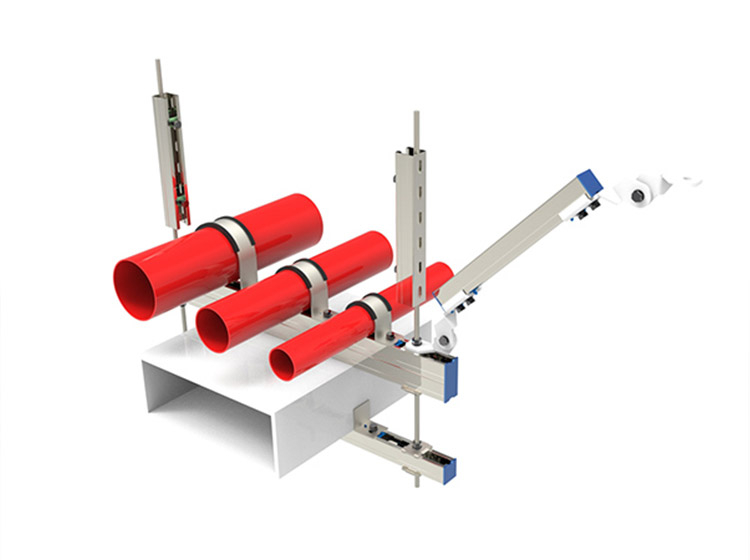

抗震支吊架是牢固連接于建筑結構體上以地震力為主要荷載的支撐系統。當建筑物遭遇到設防烈度的地震時,通過抗震支架將管道及設備產生的地震作用力傳到結構體上,以達到小震不損、中震可修、大震不倒的效果。

傳統支吊架僅承受豎向荷載,發生地震時側向擺動大,極易破壞臨近設施,造成建筑機電工程系統遭受損壞,加大后期維護難度。

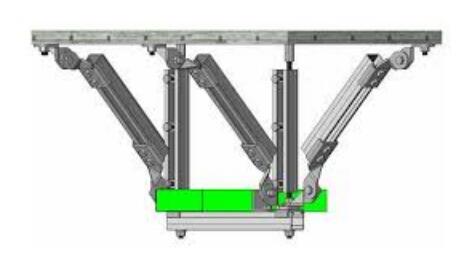

抗震支吊架在安裝形式上利用了三角形的穩定性原理,把地震時的縱向力和橫向力進行綜合承載,改變管線系統動力特性由柔變剛。使設備、管道更牢固,減少因地震引起的次生災害。抗震支吊架從受力方向上分為縱向(與管線中心線平行)、側向支吊架(與管線中心線垂直),縱、側向支吊架。

抗震支架產品類別

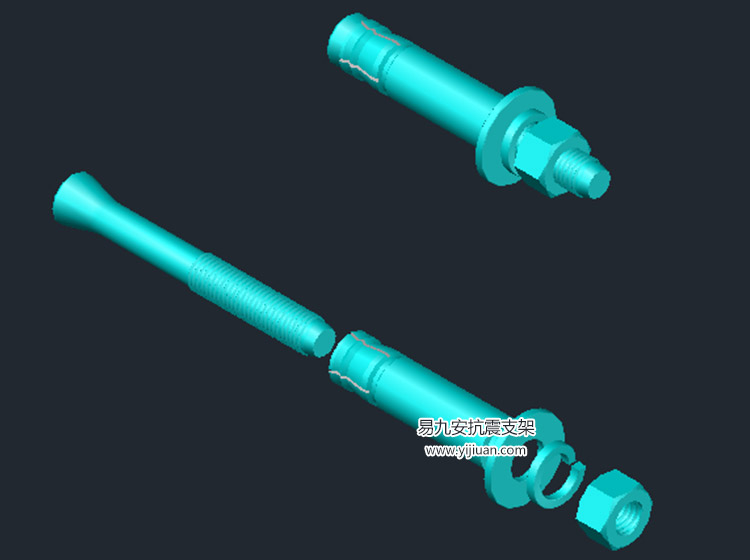

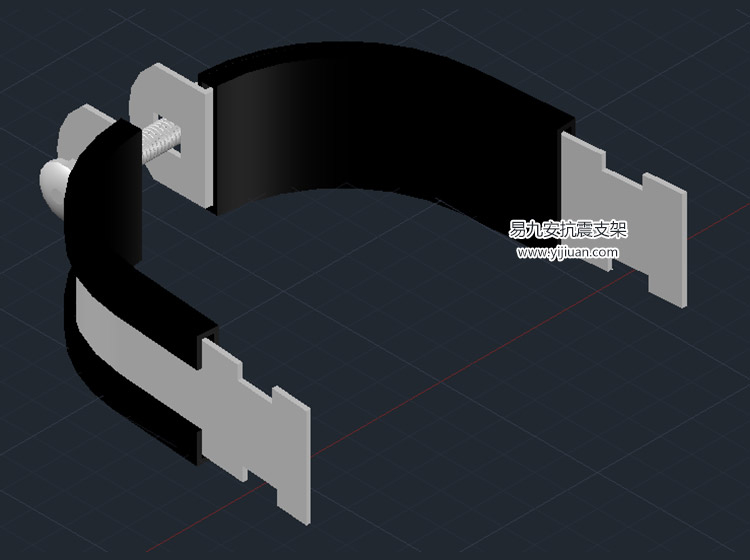

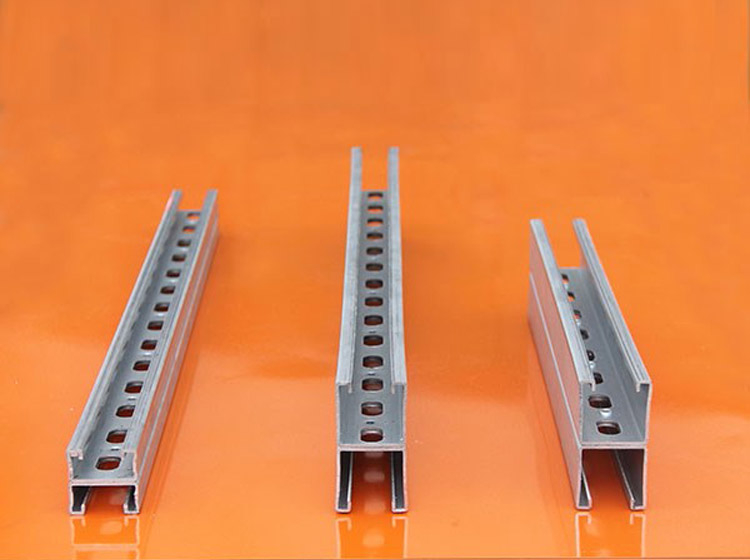

抗震支架是由幾個零部件構成,牢固連接于已做抗震設計的建筑體,以地震力主要荷載,限制附屬機電工程設施產生位移,控制管道振動,并將荷載傳遞至承載結構上的各類組件或裝置,主要分為:

1、側向支撐:用于抵御與管(橋架或矩形風管))軸向垂直方向的相對位移的支撐架。

2、縱向支撐:用于抵御與管(橋架或矩形風管)軸向平行方向的相對位移的支撐架。

3、雙向支撐:用于抵御垂直于或平行于管((橋架或矩形風管)軸向的雙向相對位移的橫向或縱向的支撐架。

4、四向支撐:用于抵御所有水平方向上的相對位移,通常設置在立管上。當側向和縱向的支撐點重合時,設置四向支撐可同時滿足兩個方向上的設計要求,能同時抵御側向和縱向兩個方向的(由橫向和直的)相對位移支撐架。

抗震支架與傳統承重支架的區別

1、傳統的承重支架系統是以重力為主要荷載的支撐系統(傳統重力支吊架僅承受豎向荷載)

a 側向擺動大,破壞臨近設施,甚至脫落;

b 水平地震作用缺乏支撐結構;

2、抗震支吊架主要承擔管線水平方向的載荷

a 布設抗震支吊架,改變管線系統動力特性,由柔變剛,地震作用下響應明顯變小;

b 改變抗震支吊架處的重力吊架的受力,進而改變其設計、選型、加勁、錨固等;

c 抗震支吊架分縱向、橫向支吊架,其受力、布設、錨固等涉及地震工程、結構工程、機械工程、給排水等多學科多領域知識。

為什么要安裝抗震支吊架?

· 經抗震加固后的建筑給水排水、消防、供暖、通風、空調、燃氣、熱力、電力、通訊等機電工程設施,當遭遇到本地區抗震設防烈度的地震發生時,可以達到減輕地震破壞,減少和盡可能防止次生災害的發生,從而達到減少人員傷亡及財產損失的目的。機電抗震支架是限制附屬機電工程設施產生位移,控制設施振動,并將荷載傳遞至承載結構上的各類組件或裝置。

我國的主要地震帶分布圖

中國位于世界兩大地震帶——環太平洋地震帶與歐亞地震帶之間,受太平洋板塊、印度板塊和菲律賓海板塊的擠壓,地震斷裂帶十分發育。20世紀以來,中國共發生6級以上地震近800次,遍布除貴州、浙江兩省和香港特別行政區以外所有的省、自治區、直轄市。 中國地震活動頻度高、強度大、震源淺,分布廣,是一個震災嚴重的國家。1900年以來,中國死于地震的人數達55萬之多,占全球地震死亡人數的53?1949年以來,100多次破壞性地震襲擊了22個省(自治區、直轄市),其中涉及東部地區14個省份,造成27萬余人喪生,占全國各類災害死亡人數的54?地震成災面積達30多萬平方公里,房屋倒塌達700萬間。地震及其他自然災害的嚴重性構成中國的基本國情之一。 中國地震主要分布在五個區域:臺灣地區、西南地區、西北地區、華北地區、東南沿海地區和23條地震帶上。

中國的地震活動主要分布在六個地區的23條地震帶上。這六個地區是:①臺灣省及其附近海域;②西南地區,主要是西藏、四川西部和云南中西部;③西北地區,主要在甘肅河西走廊、青海、寧夏、天山南北麓;④華北地區,主要在太行山兩側、汾渭河谷、陰山-燕山一帶、山東中部和渤海灣;⑤東南沿海的廣東、福建等地;⑥吉林、黑龍江的東部。中國的臺灣省位于環太平洋地震帶上,西藏、新疆、云南、四川、青海等省區位于喜馬拉雅-地中海地震帶上,其他省區處于相關的地震帶上。中國地震帶的分布是制定中國地震重點監視防御區的重要依據。

環太平洋火山地震帶

地震的分布是有規律的。世界上的地震主要集中分布在三大地震帶上,即:環太平洋地震帶、歐亞地震帶(地中海—喜馬拉雅帶)和海嶺地震帶。

環太平洋地震帶是地球上最主要的地震帶,它像一個巨大的環,圍繞著太平洋分布,沿北美洲太平洋東岸的美國阿拉斯加向南,經加拿大本部、美國加利福尼亞和墨西哥西部地區,到達南美洲的哥倫比亞、秘魯和智利,然后從智利轉向西,穿過太平洋抵達大洋洲東邊界附近,在新西蘭東部海域折向北,再經裴濟、印度尼西亞、菲律賓,我國臺灣省、琉球群島、日本列島、千島群島、堪察加半島、阿留申群島,回到美國的阿拉斯加,環繞太平洋一周,也把大陸和海洋分隔開來,地球上約有80?地震都發生在這里。前者約集中了全世界80?上的淺源地震(0~70千米)、幾乎全部的中源(70~300千米)和深源(300~700千米)地震。

青藏高原地震

“青藏高原地震區”包括興都庫什山、西昆侖山、阿爾金山、祁連山、賀蘭山-六盤山、龍門山、喜馬拉雅山及橫斷山脈東翼諸山系所圍成的廣大高原地域。涉及到青海、西藏、新疆、甘肅、寧夏、四川、云南全部或部分地區,以及原蘇聯、阿富汗、巴基斯坦、印度、孟加拉、緬甸、老撾等國的部分地區。

該地震區是中國最大的一個地震區,也是地震活動最強烈、大地震頻繁發生的地區。據統計,這里8級以上地震發生過9次;7-7.9級地震發生過78次。均居全國之首。

東南沿海

中國東南沿海地震帶的分布情況:東南沿海地震帶地理上主要包括福建、廣東兩省及江西、廣西鄰近的一小部分。這條地震帶受與海岸線大致平行的新華夏系北東向活動斷裂控制,另外,一些北西向活動斷裂在形成發震條件中也起一定作用。這組北東向活動斷裂從東到西分別為:長樂—詔安斷裂帶,政和—海豐斷裂帶、邵武—河源斷裂帶。沿斷裂帶發生過多次破壞性地震,如沿長樂 詔安斷裂帶,曾發生過1604年泉州海外8級大震和南澳附近的一系列強震;沿邵武—河源斷裂帶曾發生過會昌6.0級(1806年)地震、河源6.1級(1962年)地震和尋烏5.8級(1987年)地震,政和—海豐斷裂帶也曾發生過破壞性地震,但總的強度比較低。

南北地震帶

從中國的寧夏,經甘肅東部、四川西部、直至云南,有一條縱貫中國大陸、大致南北方向的地震密集帶,被稱為中國南北地震帶,簡稱南北地震帶。該帶向北可延伸至蒙古境內,向南可到緬甸。2008年5月12日四川汶川8.0級的大地震就發生在這一地震帶上。

其他

此外,“新疆地震區”、“臺灣地震區”也是中國兩個曾發生過8級地震的地震區。這里不斷發生強烈破壞性地震也是眾所周知的。由于新疆地震區總的來說,人煙稀少、經濟欠發達。盡管強烈地震較多,也較頻繁,但多數地震發生在山區,造成的人員和財產損失與中國東部幾條地震帶相比,要小許多。

當前位置:

當前位置: